东北地理所在东北黑土带稻田土壤微生物碳代谢特征地理分布格局与适应策略研究中取得重要进展

稻田作为一种最广泛的人工湿地,是地球上最重要的农业生态系统之一。土壤有机碳(SOC)是反映土壤肥力特性的综合指标,是全球土壤微生物生物地理格局的通用预测因子。水稻土作为重要的碳汇,其土壤有机碳(SOC)固存效率比旱地土壤高39%-127%。SOC储量反映了微生物对有机质的同化与分解之间的微妙平衡,多重微生物过程的复杂互作驱动土壤碳循环的代谢网络。然而,空间尺度上水稻土中微生物对土壤碳异质性的适应性进化和调控策略仍属未知。

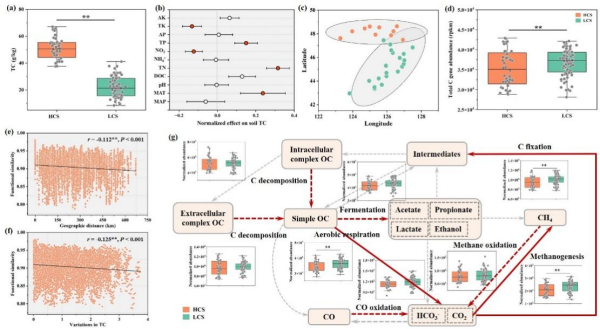

东北地理所农田分子生态学科组研究人员针对东北典型黑土带120个水稻土样品,利用宏基因组测序技术,探究碳代谢微生物地理分布格局及其功能调控特征。研究表明,微生物碳功能与基因组分类水平均呈现显著的距离衰减关系(DDRs)。微生物碳代谢特征可聚类为两组:HCS代表高纬度地区总碳(TC)含量较高的土壤,而LCS为低纬度地区碳含量较低的土壤。与HCS相比,LCS中涉及有氧呼吸、碳固定和甲烷生成的碳循环途径丰度更高,且碳水化合物酯酶(CE)和糖基转移酶(GT)类活性更强,说明含碳量较低的黑土中微生物碳代谢能力更强(图1)。

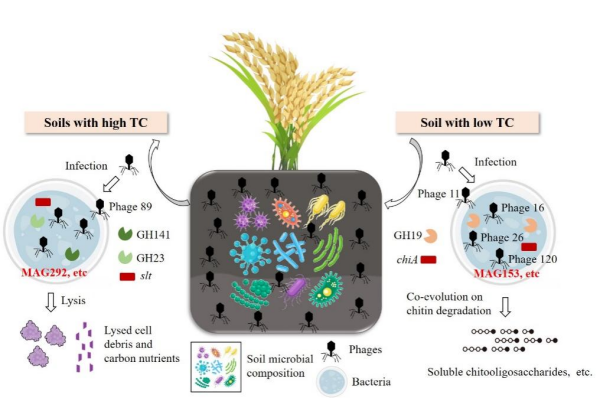

利用基因组组装技术构建了211个具有多样碳代谢功能基因组(MAGs),其中高质量MAG292丰度(归属于Nanopelagicales目)与TC呈显著正相关;而MAG153(归属于Chitinophagales目)则呈现相反趋势。进一步构建了133个新型病毒基因组(vMAGs),其中phage11、phage16、phage26和phage120在LCS中丰度较高,这些病毒携带参与几丁质降解的chiA和GH19基因;而phage89在HCS中丰度较高,其携带调控肽聚糖裂解的slt和GH23基因。综合以上结果,在东北黑土带的高纬度地区,土壤病毒可能通过编码肽聚糖裂解酶裂解细菌,释放养分并增加死亡微生物残体,从而促进土壤碳积累;而在低纬度地区,病毒与微生物可能通过表达参与几丁质降解的辅助代谢基因(AMGs)间接降低了土壤总碳含量(图2)。本研究揭示了中国黑土区水稻土微生物对土壤碳异质性的差异化适应进化与碳调控策略。

研究成果发表在国际期刊《Geoderma》(IF: 5.6)上,东北地理所农田分子生态学科组胡晓婧副研究员为第一作者,王光华研究员为通讯作者。研究得到国家重点研发计划(2022YFD1500201)和中国科学院青年创新促进会(2023237)共同资助。

Hu X.,Gu H.,Semenov M.,Wang Y.,Zhang J.,Yu Z.,Li Y.,Liu J.,Jin J.,Liu X.,Wang G. Biogeographic patterns and adaptive strategies of microbial carbon metabolic profiles in paddy soils in the Chinese Mollisol region. Geoderma. 2025,117265

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2025.117265

图1 区域尺度下黑土微生物的碳代谢分异特征

图2 病毒-宿主协同适应与调控黑土碳代谢

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号