东北地理所在盐碱化农业水体RIs生成过程与机制方面取得进展

盐碱地开发是缓解耕地资源短缺和实现粮食增产的重要途径。水稻种植是盐碱地农业利用最主要的方式之一,但稻田的洗盐排水过程会排放大量盐碱离子、氮磷营养盐等物质进入沟渠和下游河湖水体,对区域水生态安全造成威胁。活性中间体(RIs)在生态系统养分循环和污染物迁移转化过程中发挥着关键作用,但其在盐碱化农业水体中的生成过程与机制尚不清楚,限制了对盐碱化地区农业水体中复杂污染物生物地球化学过程的理解。

东北地理所水环境污染与防治研究团队聚焦我国东北松嫩平原苏打盐碱地,选择典型水稻种植区,在泡田排水期系统采集了盐碱稻田田面水、沟渠水及下游河流、湖泊水体样品,通过稳态量子产率动力学模型计算和太阳光谱光化学模拟实验测定相结合的方法,研究了盐碱化农业区各类水体中RIs的光化学生成过程与机制。

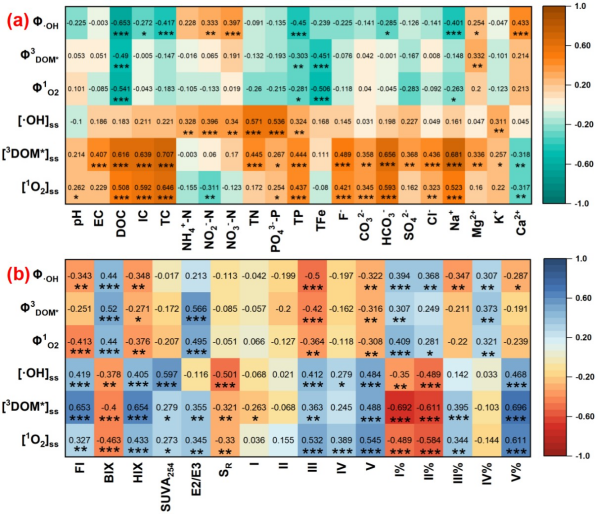

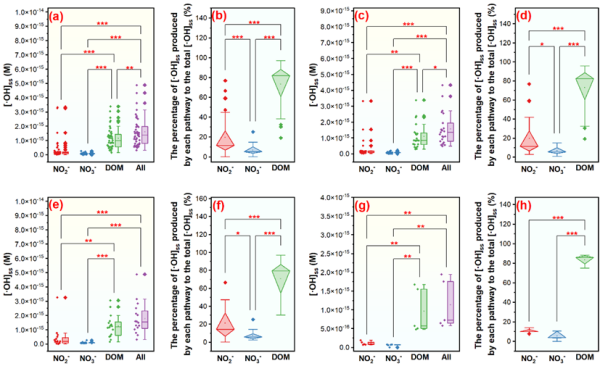

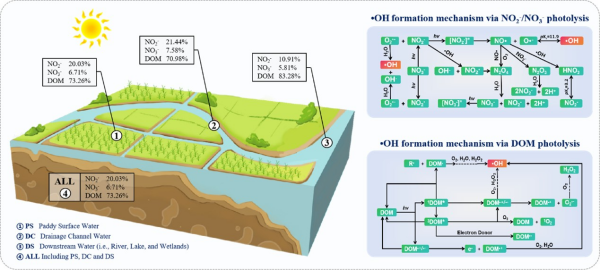

研究发现,RIs的生成与水体中常规理化指标之间存在复杂的相互作用关系(图1)。单线态氧(1O2)的生成对pH较为敏感,三重激发态DOM(3DOM*)主要受盐分调节,而羟基自由基(•OH)受NO2-、NO3-和DOM的影响更大;水体中的磷对RIs呈现出双重调节作用:一方面RIs稳态浓度随着TP浓度升高而增加;另一方面,过量的磷则会通过竞争性抑制作用降低RIs的量子产率。•OH作为自然界中最普遍存在且氧化能力最强的活性氧物种,其生成过程与1O2和3DOM*相比更为复杂。因此,本研究进一步探究了•OH的主要生成过程与潜在机制。结果表明,NO2-、NO3-和DOM的光化学反应对•OH生成的贡献率分别为19.50%、6.93%和73.57%,证实DOM光解是盐碱化农业水体中•OH的主要生成途径(图2)。光谱学特征分析表明,在盐碱化农业水体中,相较于DOM浓度,其平均分子量对RIs生成的影响更大。整体而言,盐碱化地区农业水体从源头经由沟渠流入下游河湖水体的过程中,DOM光解始终是•OH的主要生成途径,且在下游水体中占比最高(83.28%);NO2-和NO3-光解的贡献相对较小,且在下游水体中两者对•OH生成的贡献占比均降低。

图1 盐碱化农业水体中RIs生成与水体常规理化指标之间的相关性

图2 洗盐泡田期盐碱化农业水体中•OH稳态浓度及各生成途径占比

图3 盐碱化农业水体中•OH的潜在生成机制

该研究明确了盐碱化农业水体中RIs的关键生成途径(图3),为理解盐碱地区农业水环境中的光化学过程提供了新的视角,对平衡盐碱化地区农业生产与生态可持续性、优化区域水资源管理具有重要意义。

相关成果发表在国际期刊《Water Research》上,由特别研究助理王鑫壹(共同第一作者)、辽宁大学已毕业博士研究生刘纪阳(共同第一作者)和祝惠研究员(通讯作者)等人共同完成。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目联合资助。

论文信息:Wang XY,Liu JY,Li SY,Miao YQ,Shen YT,Cui H,Hou SN,Zhu H*. Mechanisms of reactive intermediates formation in saline-alkali agricultural waters. Water Research,2025,123540.

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123540

附件下载:

吉公网安备22017302000214号

吉公网安备22017302000214号